« PDM » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications |

|||

| Ligne 570 : | Ligne 570 : | ||

== Étapes de création graphique == | == Étapes de création graphique == | ||

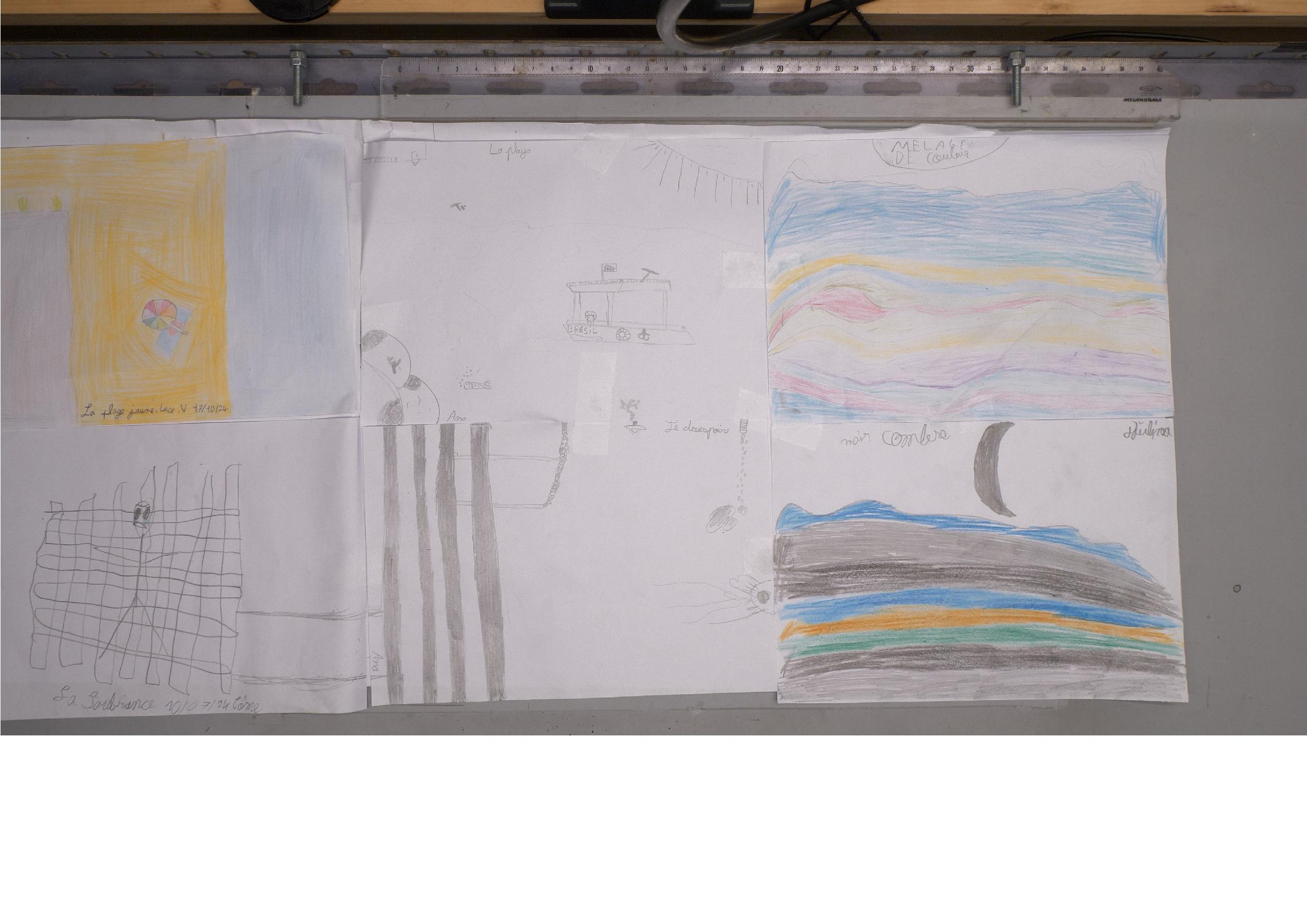

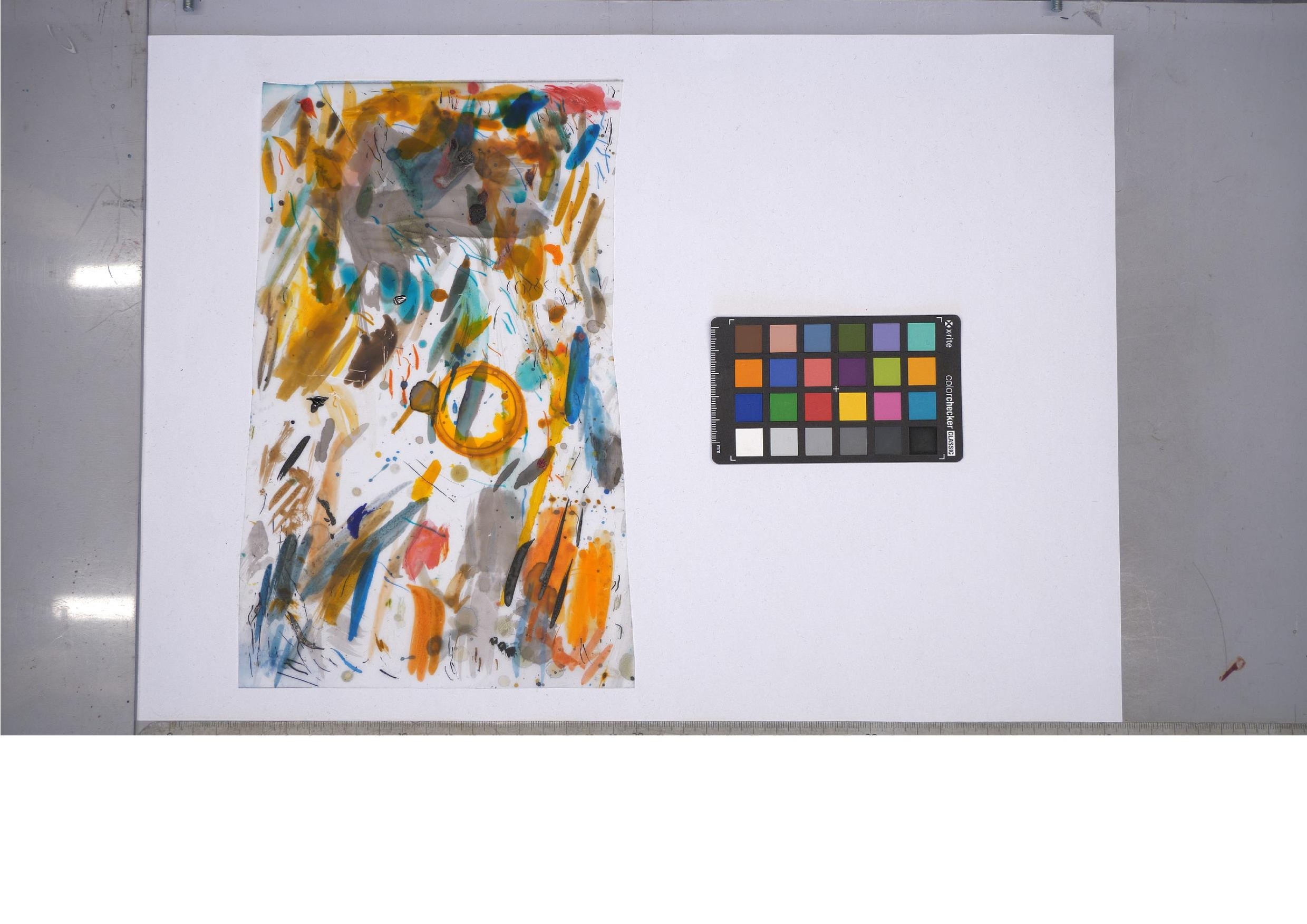

=== fresque imaginaire === | === fresque imaginaire === | ||

[[ | [[File:passeursDeMemoire_fresqueImaginaire_001.pdf]] | ||

=== fresque thématique === | === fresque thématique === | ||

[[ | [[File:passeursDeMemoire_fresqueThematique_001.pdf]] | ||

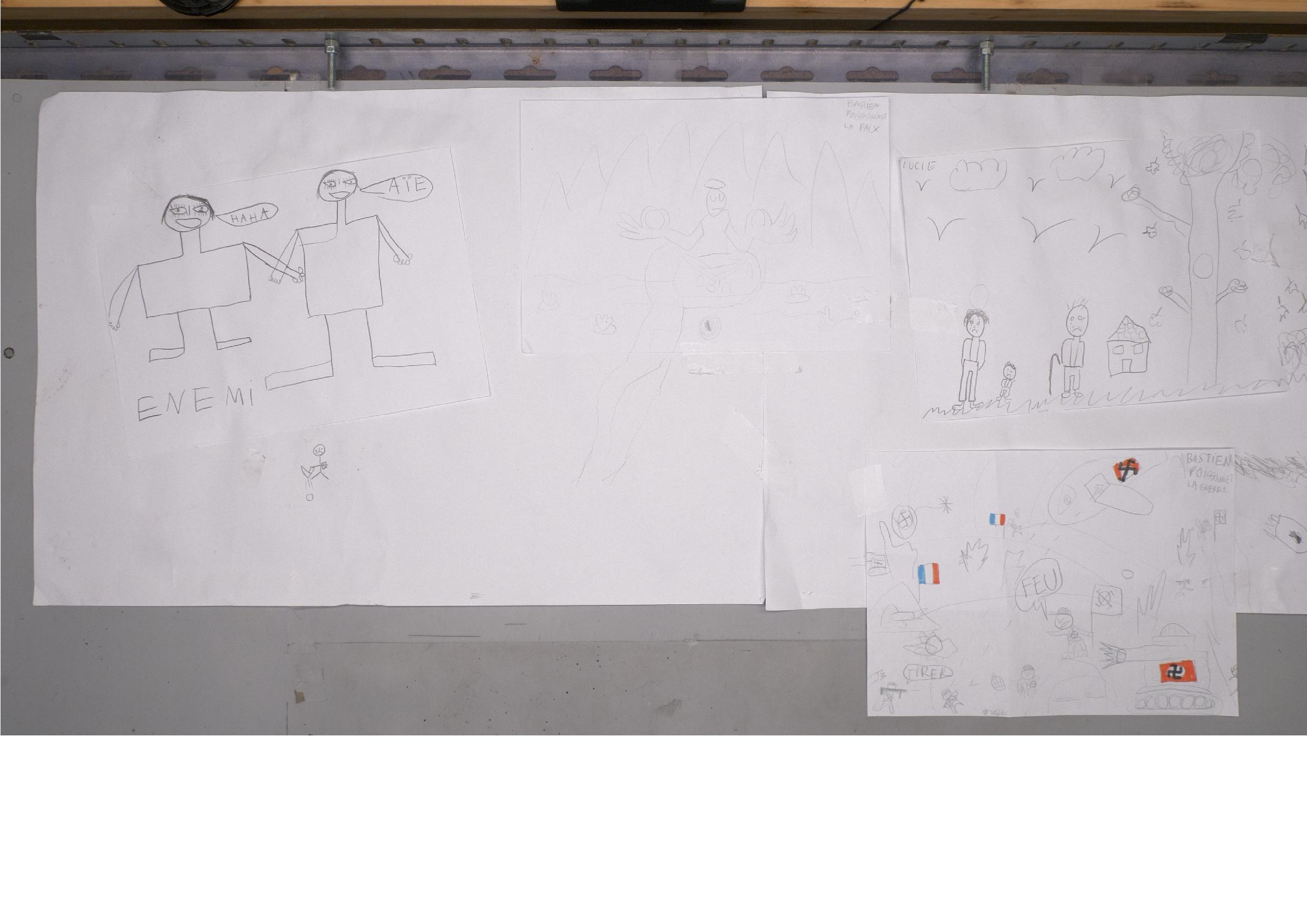

=== exemple de storyboard rough === | === exemple de storyboard rough === | ||

[[ | [[File:passeursDeMemoire_06112024_001.pdf]] | ||

=== storyboard === | === storyboard === | ||

[[ | [[File:passeursDeMemoire_story_002.pdf]] | ||

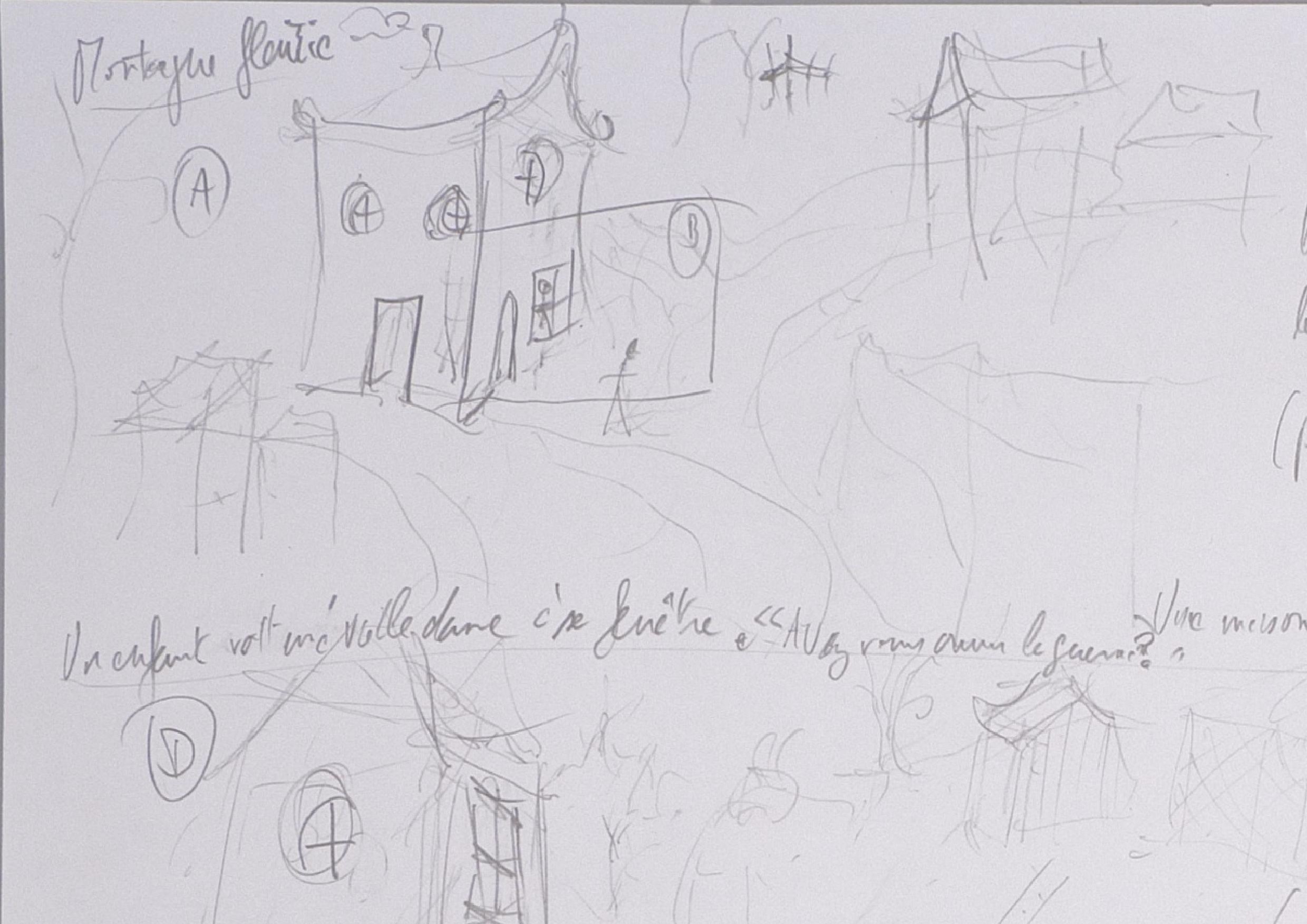

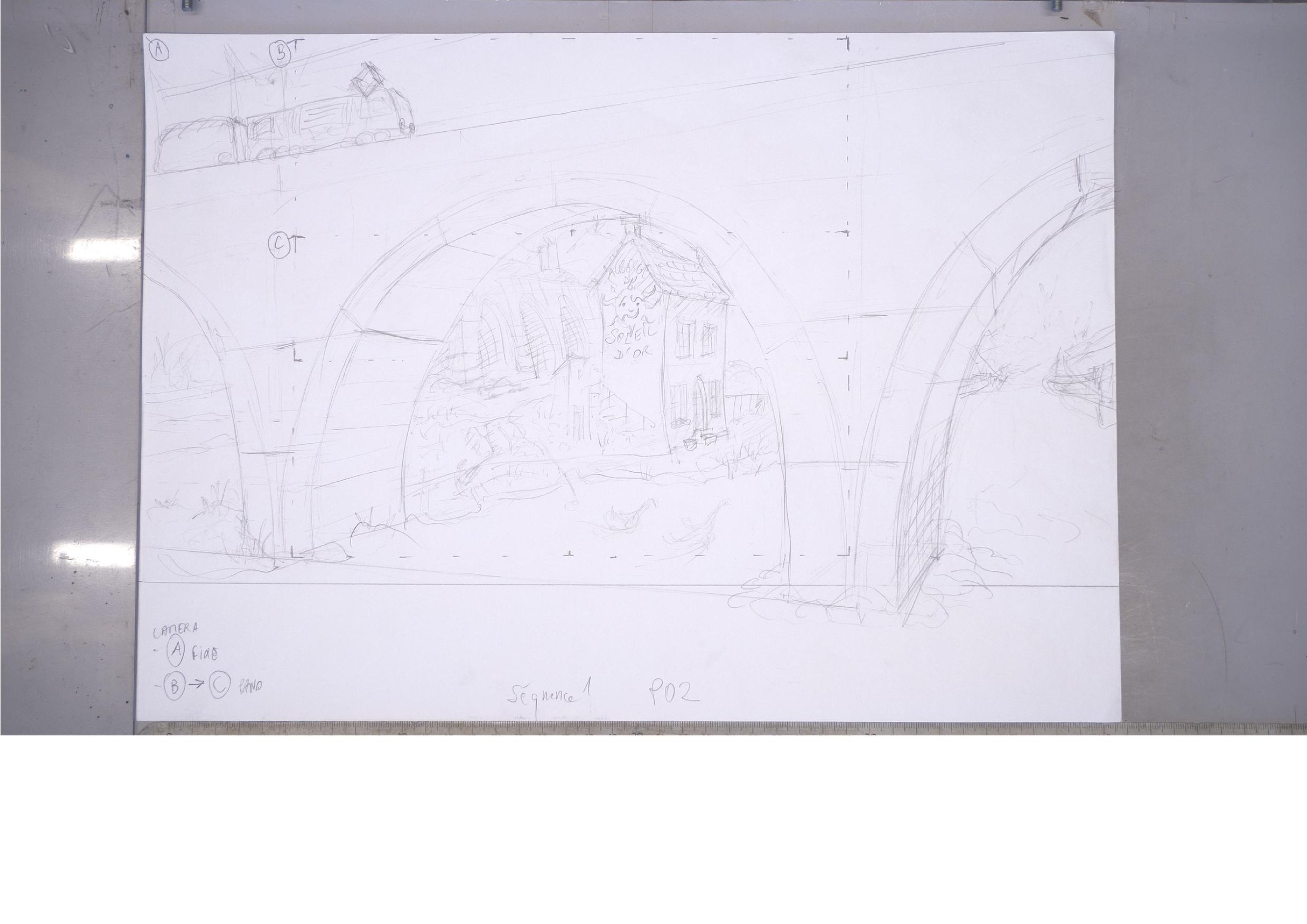

=== layout rough === | === layout rough === | ||

[[ | [[File:passeursDeMemoire_layout_001.pdf]] | ||

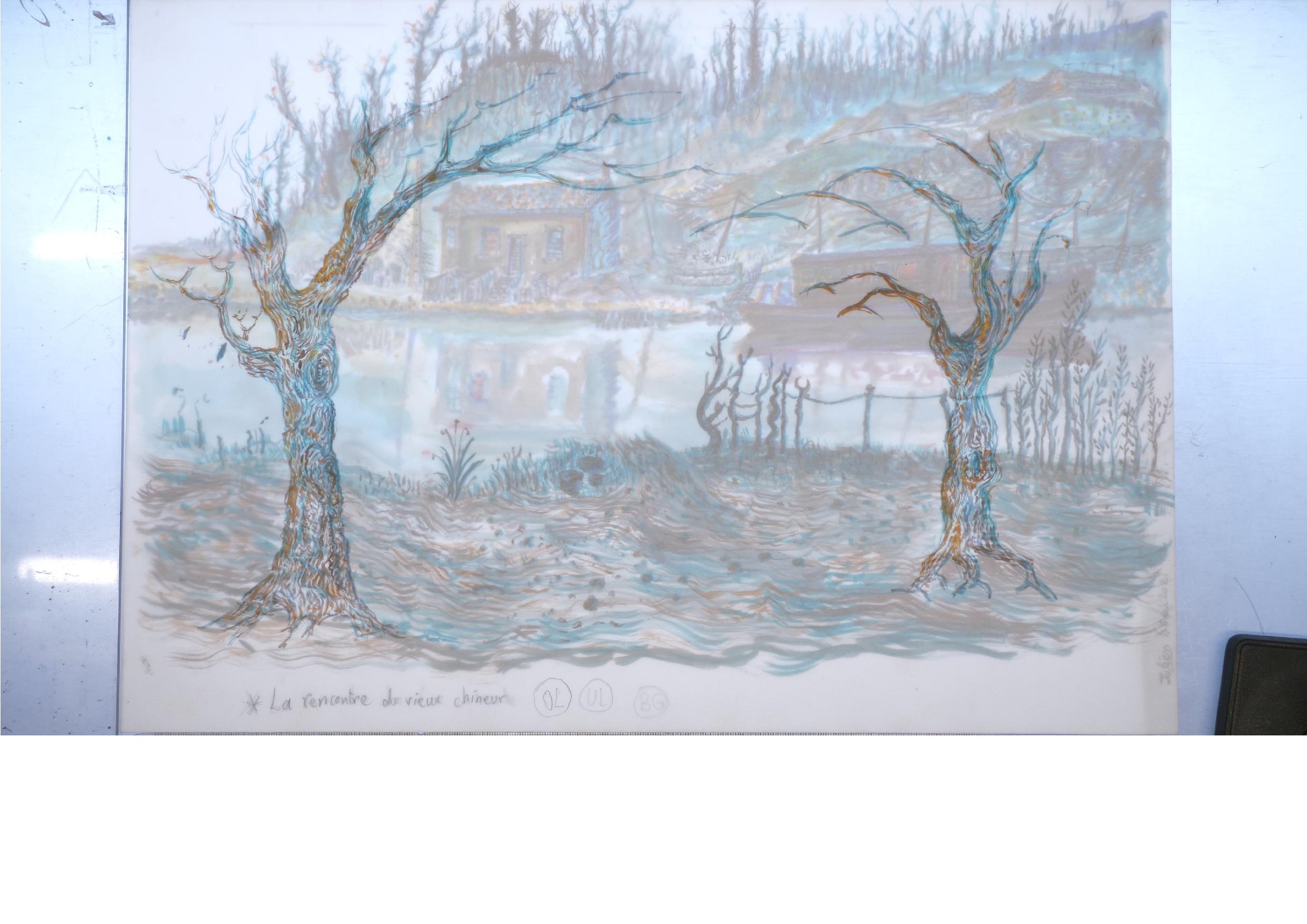

=== crayon === | === crayon === | ||

[[ | [[File:passeursDeMemoire_crayon_s01_001.pdf]] | ||

=== encre === | === encre === | ||

[[ | [[File:passeursDeMemoire_encre_s01_001.pdf]] | ||

==== images fixes finales, extraites du film ==== | ==== images fixes finales, extraites du film ==== | ||

[[ | [[File:passeursDeMemoire_stills_s01_001.pdf]] | ||

Version du 19 octobre 2025 à 13:00

Passeurs de mémoire

Le site du projet

Le film Passeurs de mémoire 1 - L'occupation à Moret

La bande dessinée Passeurs de mémoire 1 - L'occupation à Moret

lecture en ligne www.cinema-theatre.org/albums

wiki [1]

Podcast de Ngalah Oreyo sur le processus de création

avec la participation de Bérénice et Calipoé Oreyo, et de Roméo Stiegler

Témoignages

Andrée Blondin

- couvres-feux 1

- couvres-feux 2

- couvres-feux 3

- ponts1

- ponts2

- persécution des juifs1

Beatrice De Roys

- maquis de Saint-Ange

- scarlatine

- filières

- résistance

- Saint-Ange dénonciation

- père Déporté

Ehpad des Roses à Veneux - 27012025

André Lecuiller

Clarisse et Christiane

Gaby Demenez

Gisele

Janine

Les Justes

Marlene

Petite fille de résistant

Rationnement

ville et campagne

Ehpad des Roses à Veneux - 032025

à compléter...

Personnages imaginaires

un vieux monsieur

Projet pédagogique

Dossier prévisionnel

File:atelierCinemaCM2_2425_02102024_002.pdf

Atelier Cinéma à l'école des Columières

en classe de CM2 à Ravanne - Année 2024-2025

Les passeurs de mémoire

Compte-rendu de la réunion du 26/09/2024 à l'école de Ravanne, à Écuelles,

entre Mme Magali Beauville, directrice de l'école des Columières et enseignante en CM2,

et Mr Julien Stiegler, réalisateur et intervenant en cinéma,

L'origine du projet

Mme Magali Beauville, directrice de l'école et enseignante en CM2, travaille sur la mémoire de la seconde guerre mondiale. Lorsqu'elle était élève, durant sa propre scolarité, elle a personnellement été marquée par la rencontre de Ginette Kolinka, rescapée d'un camp de concentration, historienne, et aujourd'hui âgée de 99 ans, qui est intervenue dans les écoles pour parler aux enfants de son expérience durant toute sa vie.

Mme Beauville aborde ce sujet difficile en transmettant cette parole, qu'elle avait elle-même reçue durant son enfance : les personnes qui ont connu la guerre sont en train de disparaître et leur mémoire, ainsi que leur promesse de paix, risque de s'effacer. Sauf si les nouvelles générations pouvaient devenir, à leur tour, les passeurs de cette mémoire.

Je suis Julien Stiegler, réalisateur et intervenant en cinéma.

Je propose de réaliser un film, sur le thème de la classe, avec les enfants de CM2 et l'enseignante, à travers un premier module de pratique cinématographique, accessible à tous : Avec l'écriture d'un story-board en dessin (dessin au crayon de chaque plan d'un film, dans des cases sur papier), l'enregistrement des voix (et éventuellement l'ajout d'ambiances sonores, de bruitages et d'un support rythmique ou musical), les enfants vont pratiquer l'écriture d'un film de façon concrète, aboutissant au montage d'une animatique (une maquette de film, avec le story-board filmé et sonorisé).

Cette maquette a vocation à susciter la créativité et à permettre des modifications faciles (contrairement au processus de réalisation et de post-production final, qui tend à figer la créativité, en raison de la lourdeur de la production professionnelle).

Le réel et l'imaginaire

L'approche de l'image cinématographique par le dessin, contrairement au film documentaire, permet de faire surgir une dimension imaginaire, invitant les enfants à exprimer leur sensibilité et leur vision singulière, sans se sentir écrasés par le poids du réel et du passé de cette histoire tragique.

Cette dimension imaginaire permettra aux enfants de se nourrir aussi de leur vécu et de leur héritage, en évitant la mise en concurrence des mémoires qui fait ressurgir tant de conflits dans le monde.

Mémoriel 77

L'association Mémoriel 77, qui œuvre pour faire connaître la mémoire de la résistance dans le canton de Moret, a accepté de soutenir ce projet de film et mon intervention en CM2. En 2025, nous célébrerons les 80 ans de la victoire contre le nazisme.

Échanges entre l'école primaire des Columières et le collège Alfred Sisley

Grâce au soutien de Mme Marilyne Delagarde, professeure d'histoire au collège, un échange entre les classes de CM2 et de 3e a été mis en place avec Mme Beauville.

Le 8 mai, lors de la commémoration de l'armistice, un événement regroupera des spectacles de chant et de théâtre présentés par les 3e, ainsi qu'un exposition et la projection de notre petit film.

En amont, vers la mi-novembre, des visites de lieux de mémoire seront organisées à Moret (par exemple à la maternelle du Donjon, où des enfants juifs ont été cachés durant la guerre).

Propositions de Mme Beauville

Mme Beauville propose différentes pistes :

travailler sur le portrait de personnes ayant connu la guerre (par exemple Bruno, un ancien instituteur de l'association les Amis de Moret),

travailler sur le portrait de personnes ayant donné leur noms à des rues de Moret (Edmond Dupré, résistant mort à Buchenwald, Eugène Moussoir, ancien pharmacien et résistant),

interroger les habitants de ces rues à ce sujet,

recréer les messages personnels du canton de Moret qui étaient transmis par Radio Londres (Mme Beauville a trouvé un livre contenant des informations à ce sujet),

imaginer tous ensembles un symbole de paix.

Nous avons parlé aussi de la façon dont la fiction et la transposition des traumas dans le domaine de l'imaginaire permet d'aborder des sujets difficiles avec les enfants, et Mme Beauville m'a cité l'exemple d'un livre d'images, racontant l'histoire d'un enfant qui cherche son poisson rouge, afin d'aborder la mémoire de la Rafle du Vel d'Hiv en utilisant des métaphores.

J'ai demandé son objectif à Mme Beauville et elle m'a répondu sans hésitation : Il est important de transmettre ce devoir de mémoire.

Sa façon d'évoquer, déjà l'année dernière, lorsqu'elle était l'enseignante de mon fils Roméo, sa rencontre avec Ginette Kolinka durant sa propre enfance, comme il me l'a lui-même raconté, instaure un juste statut d'égalité entre les passeurs de mémoire enfants et adultes.

Propositions de Julien Stiegler

Je dois dire que j'avais nourri moi aussi le souhait de travailler sur la transmission intergénérationnelle des mémoires, dans leur diversités, et que l'état d'esprit de Mme Beauville m'enchante et correspond à mes propositions.

J'ai d'abord insisté sur le fait que -si le temps de création le permettait- j'aimerai que chaque enfant puisse aussi se raconter et qu'on évite ainsi toute mise en concurrence des mémoires. Ma conception de la création collective est de trouver une juste place à chaque proposition.

Je propose de repartir de la rencontre intergénérationnelle dans le film de fiction lui-même, et de redonner vie au passé de nos paysages (la montagne creuse, l'école/la mairie, le loing, l'orphelinat, la route, les rails, les chemins, la forêt, l'aérodrome, le pont de Moret...).

Voici un exemple de principe narratif (qui pourra accueillir toute une diversité de propositions et de points de vues) :

Un enfant rend visite à une personne âgée qui est dans un lieu clos (dans son domicile, ou enfermée dans un Ehpad ?) pour lui poser une question concernant la mémoire (les lieux, le passé, les gens, …). L'enfant emmène la personne en fauteuil roulant dans la « montagne creuse » (ancien maquis et ancienne mine de calcaire). La vieille lui montre une cachette : elle évoque son souvenir, on rentre dans son passé : la montagne, qui était colorée et fleurie, passe en noir et blanc (et l'économie du dessin au crayon prend du sens au passage). La vielle dame devient une petite fille (sa voix est alors doublée par celle d'un enfant).

Puis elle évoque un autre vieil homme qui était là. Ils vont le chercher avec un autre enfant, qui lui pose une autre question et redonne vie à un autre lieu, etc...

A la fin, ils sont toute une petite foule de vieux et d'enfants qui traversent les paysages passant du présent au passé, du réel à l'imaginaire, (et éventuellement, du réalisme au dessin)...

L'histoire se présente comme une déambulation, une pérégrination dans la mémoire des lieux.

Cette accumulation de personnages, chacun ajoutant un ingrédient au récit comme dans la célèbre « soupe aux cailloux », apporte une diversité de points de vues, et aussi un côté amusant qui renforce le côté fictif (l'exagération de la foule où l'image devient de plus en plus riche et pleine).

Je propose que les enfants (ainsi qu'une ou deux personnes âgées, dont ma voisine...), enregistrent les voix des personnages/narrateurs (statut changeant au long du récit, que l'on soit dans le présent ou dans le passé).

Propositions de Mme Beauville - 2

Mme Beauville souligne que des projets ont parfois été réalisés entre l'Ehpad de Veneux et des écoles primaires.

Elle souhaite que la classe puisse rencontrer des personnes de l'association Mémoriel 77 venant témoigner, et que les noms des rues puissent être ravivés, en interrogeant les habitants à ce sujet.

(Note de Julien Stiegler : je peux vous prêter un enregistreur/dictaphone pour enregistrer ces témoignages, car il y a très peu d'heures d'intervention, ou même venir bénévolement en dehors des 24 heures comptés, si vous le souhaitez, lors de sorties).

Propositions de Julien Stiegler – 2

J'ai d'abord souligné l'importance du fait que les enfants puissent se raconter et trouver leur propre espace narratif sans se sentir écrasés par le réel et le poids du passé. En effet, une fois qu'on est passé au registre historique et documentaire, il semble très difficile de revenir sur le registre de l'imaginaire.

Séance 1 : première initiation au cinéma et création d'un espace imaginaire

jeudi 17 octobre 2024, 8h15-11h30

Je propose pour cela de commencer dès la première séance par travailler sur l'imaginaire :

Après avoir expliqué ce qu'est une animatique de film, en projetant un exemple concret d'animatique, puis le film correspondant une fois fini,

après avoir montré en projection quelques story-boards, dans des styles et des niveaux de précision très différents (par exemple ceux de Eisentstein, de Kurosawa, ou de Hitchcock), sans trop rentrer dans le détail (cet enseignement cinématographique sera approfondi plus tard),

et après avoir fait circulé en classe quelques originaux de mes propres story-boards, les enfants vont réaliser une fresque en dessin et vont pouvoir s'amuser dès la première séance. Ils vont réaliser en dessin un espace imaginaire collectif, en suivant des consignes simples :

1 Dessinez chacun votre espace idéal, l'espace que vous aimeriez le plus, un espace qui vous plairez (au crayon sur papier A5). L'idéal, cela peut être un rêve, un souhait, un souvenir, une idée, un pays imaginaire, ou tout autre chose. La consigne est simplement de représenter un lieu qui vous plaît.

2 Puis imaginez et dessinez le contraire de ce lieu (au crayon sur papier A5). Je n'indique pas comment interpréter le sens du mot contraire : L'espace à l'envers ? Un espace sombre au lieu de clair ? Pointu au lieu de rond ? Doux au lieu de piquant … ?

3 Où souhaitez-vous placer l'espace contraire par rapport à l'espace idéal ? (Au dessus ? En dessous ? À côté?)

4 Venez à tour de rôle poser au sol votre espace idéal et son contraire, en cherchant un lien avec les espaces dessinés par vos camarades de classe (nous devrons dégager un grand espace au sol pour y agencer une soixantaine de feuilles A5, c'est à dire demi A4. Mme Beauville suggère que cela se fasse hors de la classe, dans une autre salle).

5 Nommez votre espace idéal (ici nous pouvons proposer des contraintes pour susciter la créativité. Par exemple, un mot décrivant un objet et un autre décrivant une action. Par exemple : la montagne qui marche, etc...)

6 Nommez votre espace contraire (idem)

7 Comment passer d'un espace à l'autre ? Y a-t-il des obstacles, des passages ? Imaginez et dessinez des moyens de passer d'un espace à l'autre (des échelles ? Des portes ? Des moyens de transport?) Par exemple : un escalier pour monter sur un nuage...

8 Les obstacles et les possibilités de déplacements font apparaître de premières intrigues, et font naître des bribes de personnages imaginaires.

Imaginez un personnage qui se déplace dans les espaces. Quels sont ses attributs reconnaissables ? (des outils ? Des vetements?) Pouvez-vous lui donner un nom ?

Cet espace imaginaire, accueillant chaque proposition en lui trouvant une juste place (au lieu de sélectionner), est un espace de diversité et de conciliation. Il permet d'imaginer un monde où les mémoires ne se mettraient pas en concurrence, mais plutôt en coexistence...

Cette étape n'est pas un but final, et cela contribue à libérer la créativité. Je noterai, en fin de séance, l'agencement des dessins, pour pouvoir le reconstituer et le filmer avec mon matériel, avant la séance suivante.

Séance 2 : Une fresque autour du thème de la guerre

jeudi 7 novembre 2024, 8h15-11h30

Durant la deuxième séance, avant la rencontre des enfants avec les lieux de mémoire, nous réaliserons une fresque autour de grands thèmes de la guerre (déportation, dictature, enfermement, entraide...), mais en privilégiant les association libres (principes des synonymes élargis) et les contraires.

Cette fresque pourra contenir des mots (écrits sur des morceaux de papiers)

Par exemple :

Déportation, déplacement, exode, exil, migration / sédentarité, voyage, tourisme, refuge

Enfermement / liberté

Dictature, dicter, commander, parlant/muet, écouter

Entraide, solidarité, abri, refuge, cachette

Cette fresque contiendra également des dessins (reprise du même principe que pour l'atelier précédant, avec la consigne simple de représenter le mot).

Mon souhait est que chacun puisse aussi avoir l'occasion de se raconter s'il le souhaite (imaginons que certains enfants aient pu connaître ou entendre parler d'autres guerres ou d'autres voyages) et d'élargir le cadre du thème de la seconde guerre mondiale.

Par ailleurs, je pense que le fonctionnement d'un récit bien rythmé se fait par contraste. Ainsi, par exemple, dans le film Le Dictateur de Chaplin, le point d'intensité du film se situe, à mon avis, au moment où le personnage timide du barbier juif, qui rappelle le personnage de film muet et pantomime de Charlot, prend la parole à la place du dictateur, pour défendre la paix et dénoncer les hommes machines. L'intensité de son discours vient du fait qu'il était jusqu'alors très timide et quasi-muet.

Chaplin utilise donc le contraste cinéma muet / cinéma parlant pour souligner le contraste entre un personnage timide, à l'écoute, et un dictateur, destructeur, qui effraie même ses microphones. Cette prise de parole sera la dernière évocation par Chaplin du personnage Charlot, qui vient du cinéma muet.

De la même façon, notre minimalisme esthétique (story-board au crayon en noir et blanc, à l'étape brouillon ou plus précise) pourra prendre tout son sens si le noir et blanc apparaît en contraste, à la place d'une montagne creuse fleurie et en couleur (images superposables, en correspondance, en couleur puis en noir et blanc, ou l'inverse):

Ainsi, le gris pourra évoquer le passé lorsqu'on rentre dans le souvenir, et lorsque nous aborderons la narration, nous aiderons constamment les enfants à unir l'économie des moyens techniques au sens dramaturgique..

De même, si nous parvenons, dans le temps imparti, à créer des scènes sans paroles (que l'on peux comprendre seulement avec les dessins et les sons), alors la prise de parole des personnages pourra avoir beaucoup plus d'intensité.

Nous expliquerons l'avantage de ce minimalisme à nos apprentis réalisateurs...

Comme nous l'avons exposé pour la première séance, la création d'une fresque imaginaire facilite l’émergence et l'invention de personnages (et en faisant au plus simple, on pourrait déjà faire un film minimaliste avec des cadrages, des mouvements de caméra sur les dessins et des voix d'enfants). Nous aborderons la narration proprement dite dans les séances suivantes.

Ces deux séances autour de l'imaginaire sont prévues les 17/10 et 7/11/2024, afin que les enfants trouvent leur propre espace intime avec le recul de l'imaginaire, avant leur visite des lieux de mémoire avec les enfants de 3e.

Cet approche de l'espace imaginaire permet des associations libres comme dans le rêve. Pour autant, la confusion de l'imaginaire va à l'encontre de la précision historique (éviter la confusion entre des mots qui n'ont pas le même sens).

L'écriture du temps : le story board et la partition

Comme en musique, où l'harmonie est une approche verticale (la coexistence des notes simultanées, qui forment des accords), et où la mélodie est une approche horizontale, dans la durée, ici l'écriture de l'espace (la cartographie imaginaire des lieux), se poursuivra par l'écriture du temps (le story-board et la partition).

Lorsque nous commencerons à inventer et à raconter des histoires avec le story-board, nous aborderons l’alternance entre différents points de vues subjectifs de différents personnages.

Cela permettra à nouveau d'éviter la mise en concurrence des mémoires.

La position de médiation des passeurs de mémoire

Lors de nos réunions autour du projet, je proposerai à l'enseignante d'aborder moi-même les thèmes de la mémoire, en accord avec sa démarche pédagogique.

Je souhaite ainsi transmettre aux enfants le fait qu'il n'est pas toujours facile d'aborder certains sujets. C'est une grande responsabilité de ne pas mettre les enfants dans une situation angoissante par rapport à la mémoire familiale et collective, et de les protéger. Jouant moi aussi le jeu de l'équité et de l'égalité des passeurs de mémoire, je propose d'évoquer (rapidement) l'histoire de ma famille, de ma mère, pied-noir d'Algérie qui parlait arabe dans son enfance et a connu la guerre, afin que les élèves puissent s'autoriser aussi à le faire s'ils le souhaitent, et afin d'aborder, de façon non accusatrice ni stigmatisante, la question des tabous, des secrets et des silences, en expliquant qu'il y a des nœuds complexes entre la vie intime des gens et l'histoire, et la mémoire collective.

Ce sera l'occasion de se demander pourquoi des personnes peuvent devenir méchantes ? Est-ce ce que les gens qui ont commis des atrocités font aussi des cauchemars (et vivent des troubles post-traumatiques) ? Et enfin, comment éviter que la violence recommence ? Comment les conflits de mémoire risquent de reproduire les mêmes effets dévastateurs ? Comment la promesse de paix de ceux qui ont connu la souffrance de la guerre risque de se faire oublier ?

Contourner la violence des images documentaires en jouant sur les contraires

Nous pourrons prendre les « images fortes » de la violence à revers (c'est encore une fois le principe de contraste dans la narration...).

Par exemple, pour évoquer un barrage militaire allemand sur la route d'Episy, nous pourrions nous demander comment le contourner :

En nageant dans la rivière qui longe la route ? Nous descendons la rivière à la nage. Derrière les arbres, on aperçoit la route où les militaires contrôlent les véhicules.

Autre point de vue, subjectif : Une personne, qui est contrôlée dans le barrage, aperçoit les enfants cachés derrière les arbres, dans la rivière, et ne dit rien...

La dimension verbale

Jeux autour du vocabulaire, écriture personnelle puis enregistrement des voix.

Un film pourrait idéalement se passer de mots pour se faire comprendre. Dans le délai imparti, nous envisageons de donner des clés du récit au spectateur simplement, avec des voix narratives écrites et dites par les enfants (et peut-être une ou deux personnes âgées, à la voix si émouvante).

La fresque sur l'imaginaire de la guerre intégrant aussi une fresque de mots, ce jeu pourra être un moteur pour les inviter à écrire un texte plus personnel, qui sera à nouveau l'occasion de se raconter. Une discussion collective permettra de créer des liens entre les propositions, et des extraits de ces textes pourront alimenter la narration. Les propositions de Mme Beauville (enregistrement de témoignages d'habitants de Moret et d'anciens résistants, recréation de messages personnels de Radio Londres) constitueront aussi le corpus de départ pour réfléchir ensemble à une histoire faite de points de vues multiples (et réalisée en 24h, mais étalées sur plusieurs mois...).

Pour l'enregistrement des voix, les enfants viendront à tour de rôle au microphone pour lire/improviser et enregistrer des passages (assez courts), durant une autre séance.

Économie de moyens

Pour réaliser le film dans le délai imparti, nous devrons réutiliser certains décors, certains dessins de personnages. Le travail par couches successives (arrière plan, personnage, avant plan, etc...) favorise ces réutilisations et la composition d'images.

Les enfants apprendront à utiliser une table lumineuse pour dessiner les personnages, dans un décor, sur un autre calque. Ils pourront aussi décalquer parfois des photographies s'ils le souhaitent (mais nous aurons tendance à privilégier l'invention libre), dessiner un décor superposable au présent et au passé.

Pour le matériel consommable, nous utiliserons principalement du simple papier A4 (papier machine standard) et les critériums avec gomme.

Pour permettre que le personnage soit facilement reconnaissable d'une pose à l'autre, nous veillerons à ce qu'il possède des attributs simples et reconnaissables (coiffure, chapeau, outil, etc...).

Pour permettre d'aborder des techniques plus complexes, comme le dessin en perspective (et si cela apporte quelque chose à la dramaturgie), nous fournirons un support (par exemple les lignes de perspective faciles à suivre).

Retro-planning prévisionnel (à compléter)

Chaque séance sera constituée

d'un temps d'enseignement (explications et cours de cinéma),

d'un temps de visionnage en projection de la version précédente du film (qui sera montée entre chaque intervention par mes soins),

et d'un temps de création soit individuelle (dessin, texte avec consignes simples, story-board, partition rythmique), soit en échange collectif par questions/réponses (scénarisation, jeux de contraires), soit par passages successifs des élèves sur la « scène » (placer un dessin dans une fresque, dire un texte au micro, expliquer/présenter une idée de séquence, dessiner sur des calques à la table lumineuse).

Nous proposons de partir sur une base (ajustable) de 8 séances de 3 heures ou de 12 séance de 2 heures.

octobre fresque imaginaire (3h)

novembre fresque sur le thème (3h)

décembre

janvier

février

mars

avril

8 mai projection

Julien Stiegler,

Saint-Mammès, le 2 octobre 2024

Progression pédagogique des activités

File:atelierCinemaCM2_2425_09012025_002.pdf

Atelier Cinéma à l'école des Columières

en classe de CM2 à Ravanne - Année 2024-2025

Les passeurs de mémoire

Note de synthèse pour la réalisation du film – Julien Stiegler, janvier 2025

Notes d’intention

Citation

Je propose de commencer le film par le titre :

« Les passeurs de mémoire »

puis cette citation :

« Ceux qui ne peuvent se rappeler leur passé sont condamnés à le répéter »

Georges Santayama, philosophe hispano-américain – La vie de la raison – 1905.

(Cette citation a été reprise par d’autres personnes, notamment Marx et Churchill).

Questions générales

La mémoire a t’elle une espérance de vie limitée ? La mémoire collective des livres et des films, (qui est immortelle, car les traces ne meurent pas, sauf quand on les efface ou qu’elles tombent dans l’oubli), ne semble pas suffire pour éviter le retour des violences. Par ailleurs, la mémoire du vécu, traumatique, est éphémère (malgré tout le bain de mystère qui règne autour de la transmission intergénérationnelle des non-dits et des tabous).

Pour ma part, j’aimerais donc poser ces questions aux porteurs de la mémoire de la guerre que nous aurons la chance de rencontrer :

- La paix, gagnée lors de la victoire contre la dictature du nazisme, a t’elle une durée de vie aussi limitée qu’une vie humaine ? Pourquoi la paix risque t’elle de disparaître ?

- Pourquoi la passation de la mémoire traumatique intergénérationnelle saute si souvent une génération et semble mieux passer des grands-parents aux petits enfants ?

- Si ce qui est oublié est voué à se répéter, devons-nous nous focaliser uniquement sur l’héroïsme de la résistance dans notre transmission ?

- Si on ne peut pas raconter la collaboration avec la dictature qui a aussi eu lieu ici, ne risque t’elle pas de se répéter aussi ?

- S’il est trop difficile de parler de la collaboration à cause du tabou, pourquoi ne pas prendre du recul et parler du tabou lui-même, qui semble la cause principale de cette répétition de l’histoire ?

Pédagogie

Durant le premier trimestre, nous avons souhaité donner une existence à l’imaginaire des enfants, afin qu’ils se sentent autorisés à se raconter eux-même à travers ce film, avant de leur imposer l’histoire du passé collectif, en réalisant une fresque avec leur imaginaire, d’abord librement puis sur le thème de la guerre.

Cela a montré que, généralement, les enfants ne perçoivent de la guerre que la mort.

Nous souhaitons donc leur faire connaître d’autres facettes de la guerre, comme par exemple, la solidarité, l’entraide, l’engagement, la désobéissance, la peur, la stigmatisation, le racisme, la déportation, la suspicion, la dénonciation, la dictature, la propagande, l’utilisation des technologies (radio, télévision, cinéma, télégraphie, machine de cryptage, ordinateur de décryptage)… Bien entendu, ces thèmes ne pourront pas tous être abordés, mais nous chercherons chaque occasion d’élargir les thématiques et les points de vues dans notre récit.

Enjeux et difficultés de notre démarche

Les enfants ne sont pas les porteurs du trauma de cette guerre : ils doivent au contraire interroger des personnes, plus âgées, qui en sont les porteurs.

Les enfants sont donc mis en position d’enquêteurs et de médiateurs.

Et nous-mêmes, adultes, nous n’avons pas accompli le travail de transmission intergénérationnelle qu’on leur demande de faire.

En conséquence, on leur demande

- d’améliorer leur technique picturale (perspective, ombres…) puisque leur dessin n’exprime pas un trauma. Hors, le rôle d’un dessin d’enfant dans un accompagnement post-traumatique est tout autre : chaque représentation dessinée constitue un signe du vécu et des émotions, porteuse de sens.

- d’élargir leur imaginaire de la guerre, alors qu’ils sont mis en position d’auteurs/réalisateurs, exprimant leur imaginaire propre. Ils nous semble donc nécessaire de les accompagner dans cette démarche.

- de récolter des témoignages que nous n’avons pas récolté et qui arriveront tard dans le planning. Nous recevrons les témoignages des porteurs de mémoire très tard et petit à petit durant la réalisation.

- le nombre d’intervention en classe est très limité.

Réalisation

Mêler l’imaginaire et l’histoire

Considérant les contraintes de réalisation, nous suggérons de ne pas mettre toutes les séquences du film sur le même mode narratif :

- autant que possible, certaines séquences pourront se baser sur des témoignages (des résistants ou de leurs descendants, et par ailleurs, de résidents de l’Ehpad, plus anonymes, qui permettraient de nuancer un peu notre narration).

- d’autres séquences pourront se baser sur des scènes imaginaires, nourries par quelques informations historiques (exemple : archives départementales sur le maquis du Calvaire).

- Le traitement du récit en dessin permet d’assumer l’expression par les enfants d’un imaginaire narratif et inspiré de témoignages, contrairement à un documentaire basé sur des archives, qui à l’inverse paraîtrait apporter des preuves historiques.

Structure narrative générale

Le principe narratif utilisera différents procédés :

- le passage du présent au passé des lieux (passage de la couleur au noir et blanc avec un effet magique : le personnage montre du doigt un élément du lieu, il y a un son de cloche pour marquer le passage au passé, voire un effet graphique).

- la rencontre entre des enfants et des porteurs de mémoire qui revivent des scènes du passé est mise en scène à l’intérieur de notre fiction dessinée.

- l’invention de liens entre les séquences de chaque lieu (l’évocation d’un personnage secondaire dans une séquence nous emmène dans un autre lieu de mémoire) permet de créer un fil conducteur narratif et une continuité qui nourrit la dramaturgie, alors que nous travaillons sur différents lieux et personnages sans liens réels.

- si la voix narrative devient finalement prédominante, on pourra envisager de revenir en alternance au lieu de rencontre intergénérationnel, au présent, entre chaque séquence, pour faire le lien entre la voix incarnant un personnage (la dame âgée) au présent, et la voix de narrateur qui s’exprime au passé.

Enregistrement des voix

Dans notre film, le dialogue intergénérationnel pourra , selon les moments

- être incarné (enregistrement de voix d’enfants et des personnes âgés qui jouent les rôles des personnages dessinés),

- être narratif (voix-off d’enfants ou de porteurs de mémoire qui racontent l’histoire dans le rôle de narrateur).

Rien n’oblige à incarner les personnages en permanence et cette diversité de traitement apportera de la nuance.

Format du film

Nous envisageons de représenter environ 6 lieux, et de consacrer une 30aine de seconde à chaque lieu. Avec l’ajout des scènes de liaison narrative, on peut envisager une animatique en dessin avec voix, bruitages et mouvement de caméra d’une durée de 3 à 5 minutes. Le film sera diffusé en projection stéréo et HD au format mp4, et il sera aussi mis en ligne sur le site de l’intervenant afin qu’il reste accessible à tous dans le futur. Il faudra contacter la salle de l’évènement à l’avance, pour s’assurer des bonnes conditions de projection. Une diffusion en boucle le 8 mai pourrait compléter la projection principale ponctuelle, mais cela nécessiterait de prévoir un espace dédié dans la salle, avec occultation et sonorisation, et un vidéo projecteur + ordi dédié.

Liste des lieux de mémoire

Les chiffres indiquent le nombre d’enfants travaillant sur ce lieu lors de la séance de dessin en perspective.

Pharmacie 4

Pont et moulins 4

Monument aux morts 3

Donjon 3

Maquis du Calvaire 4

40 rue grande 2

Château de Saint-Ange 3

Usine électrique Schneider

Gare de Moret

École

Route

Les porteurs de mémoire

Marie Jo Bonhomme

Andrée Blondin

Béatrice de Roys Robinson

Residents de l’ehpad de Veneux

Rétroplanning pour la réalisation de l’animatique

- 8 mai 2025 : Projection du film lors de la commémoration des 80 ans de la victoire contre le nazisme.

- 1 matinée : Visionnage et échange en classe avant la projection (entre le 28/04 et le 07/05)

- du 14 au 28 avril : Post-production par l’intervenant, hors temps scolaire (timing, montage, création des masques d’opacité des dessins, composition d’image, mouvements de camera, bruitage, mixage sonore, étalonnage des couleurs).

- 2 matinées : Finitions et corrections diverses des dessins et des enregistrements

- 1 matinée : Dessin du rendu des personnages (ombrage, au crayon noir ou feutre ou crayon de couleur) dans leurs poses successives, sur papier blanc.

- 1 matinée : Dessin du rendu des décors (ombrage, crayon noir ou feutre ou crayon de couleur) en couches séparées (avant-plan, arrière-plan, fond), sur papier blanc.

Pour permettre des angles de vue différents, il y aura plusieurs dessins de décors par lieu.

- 1 matinée : Layout : esquisse des décors sur feuilles A3, avec les cadres caméra dessinés, et l’indication des positions successives des personnages.

Des photos pourront être imprimées (échelle à déterminer) pour aider les enfants à apporter des détails aux décors (soit par observation libre, soit en décalquant à la table lumineuse).

- 1 matinée : Enregistrement des voix. En plus de l’enregistrement systématique des interventions en classe des porteurs de mémoire (prévoir de leur demander leur accord) qui pourra nourrir le montage du film, prévoir une séance complète pour enregistrer les voix des personnages et des narrateurs de l’histoire.

- 1 matinée : Story-board A3. Insérer des gros plans supplémentaires pour favoriser la compréhension du récit, et redessiner les story-boards en A3, avec plus de détails dans les formes (sans ombrage). Préciser les attitudes des personnages.

- 1 matinée : Bar-sheet. Écriture du rythme, timing des plans, prise en compte des voix dans le rythme. Écriture des dialogues et des voix-off.

- 1 matinée : Story-board A4 : modifications brouillon.

- 1 matinée : Story-board A4 : scénario général, scènes de liaison brouillon.

- 1 matinée : Story-board A4 : Une séquence est réalisée par lieu (travail par séquence en groupe de 4 élèves maximum par lieu, répartition des plans par élève). Définir les intrigues de chaque séquence. Dessiner les cases sans rentrer trop dans le détail (brouillon). Chaque élève choisit au moins un plan de la séquence. Essayer de rester cohérent dans l’apparence des personnages et des décors, d’un plan à l’autre (et donc d’un élève à l’autre).

Dates prévues

8 interventions : 13/01, 03/02, 07/02, 10/02, 07/03, 14/03, 21/03, 28/03

prévoir d’ajouter au moins 2 dates durant la 1ère quinzaine d’avril (corrections), et une autre début mai (visionnage du film et temps d’échange).

Depuis le 1er trimestre, nous avons effectué 3 interventions.

Avec un total de 14 interventions, on n’excède presque pas le quota d’heures prévues dans le devis prévisionnel : 12 séances de 2 heures dans le devis (car les séance durent à peu près 2 heures).

Bien entendu, les sorties dans les lieux de mémoire, les rencontres des porteurs de mémoire, et la séance de visionnage du film avec temps d’échange en classe, avant le 8 mai, ne sont pas comptées.

Dans la mesure du possible, j’essaie de créer un nouveau film avec l’avancement complet pour chaque séance, afin de prendre en compte notre visionnage pour permettre des améliorations du film.

Méthode pour développer une narration

- Choisir et nommer un lieu (Où?)

- Résumer l’intrigue de la séquence en un mot clé

- Intrigue : Aider les enfants à passer du dessin, statique, à la narration cinématographique, temporelle, en les invitant à se poser ces questions : Que va t’on découvrir, qu’est-ce qui va apparaître durant cette séquence ? (Quoi ? Quand?)

- lister les personnages principaux, et les personnages secondaires (Qui?)

- lister les éléments de décor déterminants

- lister les éléments contextuels pouvant alimenter la narration (anecdotes, contexte historique et géographique, documents d’archive, etc...)

- Sur des cases (4 cases par page A4), les enfants racontent en image en suivant une méthode :

1 - plan large pour présenter le lieu (qu’on nomme un plan d’ensemble)

2 - gros plans pour présenter chaque personnage principal

3 - intrigue : traiter ce qui doit apparaître dans cette séquence

4 - ajout de gros plans pour montrer les détails importants

- Plus tard, créer des liens entres les différentes séquences et les différents lieux.

Exemples de développements narratifs

Séquence Pharmacie

Lieu : la pharmacie de la rue grande de Moret

Mot clé : les papiers

Personnages principaux : le pharmacien Eugène Moussoir, quelqu’un qui a besoin de papier pour rejoindre la zone libre

Personnages secondaires : les clients de la pharmacie

Intrigue : comment demander des faux papiers sans être dénoncé par les clients ?

(ex : demander un médicament contre la peste brune ? Montrer discrètement un signe distinctif de résistance ou de statut menacé ? Donner une lettre au lieu de l’ordonnance du médecin ? )

Éléments de décor : la devanture et la vitrine vont permettre de faire un jeu d’apparition progressive des personnages qui peut contribuer à la dramaturgie et au suspens. Les regards suspicieux des clients pourront ajouter à la tension de la séquence. A l’intérieur de la pharmacie aussi, des portes et des étagères permettraient des jeux d’apparition des personnages.

Éléments contextuels : ?

Lien vers une autre séquence : ?

Séquence Maquis

Lieu : le maquis du Calvaire, aussi nommé la montagne creuse

Mot clé : la cachette

Personnages principaux : un enfant promeneur, une dame âgée qui habite là, un jeune résistant, militant communiste qui campait là et a caché la dame lorsqu’elle était enfant.

Personnages secondaires : l’armée allemande (+les parents de la dame lorsqu’elle était enfant ?).

Intrigue : comment ne pas être vu par les allemands ?

Récit :

Un enfant arrive dans cette jolie montagne au printemps (dessin en couleur).

Il dit à une vieille dame, qui apparaît à la fenêtre de sa maison : « Savez-vous ce qui s’est passé dans cette montagne durant la guerre ? »

La vieille dame lui demande de l’emmener dans le chemin de montagne en fauteuil roulant pour qu’elle lui raconte l’histoire.

Elle montre la cabane et on change d’époque :

La dame devient petite fille (le dessin devient noir et blanc).

Elle raconte qu’un jeune homme l’a cachée dans une cabane, dans les buissons au-dessus du chemin.

« Lorsque j’était petite... »

Elle voit passer l’armée allemande, sur la route en bas (les bruits de pas augmentent d’intensité).

Elle raconte que ce jeune homme est allé chercher des faux papier pour permettre à sa famille de passer en zone libre.

Éléments de décor : La maison derrière laquelle débute le chemin du calvaire vers la montagne creuse, surplombé par des buissons où se cache une cabane.

Éléments contextuels : document du département sur le maquis. Histoire du Colonel Fabien et du premier maquis de France en 1942.

La montagne creuse est aussi une mine de calcaire pleine de cavités servant de cachettes. A l’époque, de nombreuses cabanes recouvertes de poussière blanche abritaient les ouvriers au bord du Loing.

Lien vers une autre séquence : La pharmacie pour obtenir des papier (ou la gare de Moret où l’existence du maquis fut révélé aux allemands).

Séquence Monument

Lieu : le monument aux morts de Moret

Mot clé : la mémoire

Personnages principaux : Anciens combattants célébrant la victoire contre l’Allemagne, dont au moins un qui prend la parole.

Personnages secondaires : L’armée allemande qui occupe la poste (ancienne mairie)

Intrigue : Cette séquence est l’occasion d’évoquer le devoir de mémoire à l’intérieur de notre fiction (discours de la commémoration?)

De plus, on pourrait aussi évoquer le collaborationnisme pétainiste, au nom de la défense de la paix….

Récit :

Éléments de décor : Le monument entouré de public. En arrière plan on peut voir des militaires qui surveillent l’évènement par la fenêtre de l’ancienne mairie.

Éléments contextuels :

Lien vers une autre séquence :

Séquence Pont

Lieu : Le pont et les moulins de Moret

Mot clé : Passage

Personnages principaux : Une famille qui doit traverser la rivière sans être vue par les militaires

Le maire de Moret qui loge dans le Moulin Provencher, protégé par l’armée allemande

Personnages secondaires : L’armée allemande

Intrigue : Comment passer la rivière sans être vu par les militaires, pour rejoindre le maquis

Récit : La nuit, une famille nage dans l’eau sous le pont de Moret. Ils entendent les militaires qui emmènent le maire de Moret pour le reloger dans la maison Clémenceau, avant de faire sauter le pont.

Des que la famille arrive sur l’autre rive, le pont explose...

Éléments de décor : Le pont avant la guerre, le pont détruit, l’eau qui coule et reflète les lumières des lampadaires dans la nuit, le moulin Provencher où on voit le maire discuter avec les militaires dans la fenêtre, en silhouette.

Éléments contextuels : J’ai connu le petit fils du Maire de Moret de la période 39-45. Sa grand-mère n’a jamais accepté de lui raconter l’histoire du grand-père.

Lien vers une autre séquence : rejoindre le maquis : le maquis du Calvaire !

Séquence Usine

Lieu : L’Usine Schneider

Mot clé : Tract et messages

Personnages principaux : Théo, un ouvrier qui tracte contre le fascisme

Personnages secondaires : Les autres ouvriers. L’armée allemande qui a besoin du matériel électrique pour les télécommunications.

Intrigue : Comment mobiliser les travailleurs pour déstabiliser la dictature nazie ? Les allemands ont besoin de machines électriques...

Récit : Évoquer aussi les message codés ?

Éléments de décor : La belle façade de l’usine et les belles machines électro mécaniques. Les machine de télécommunications ?

Éléments contextuels : L’évocation du mouvement ouvrier dans la résistance.

Lien vers une autre séquence :

Séquence

Lieu : 40, rue grande

Mot clé :

Personnages principaux : Mr Daniel Zouita

Personnages secondaires :

Intrigue :

Récit :

Éléments de décor :

Éléments contextuels :

Lien vers une autre séquence :

Séquence

Lieu : Donjon

Mot clé :

Personnages principaux :

Personnages secondaires :

Intrigue :

Récit :

Éléments de décor :

Éléments contextuels :

Lien vers une autre séquence :

Séquence

Lieu : Château de Saint-Ange

Mot clé :

Personnages principaux :

Personnages secondaires :

Intrigue :

Récit :

Éléments de décor :

Éléments contextuels :